初めて建設業の許可を取得する事業所向けに、許可の条件をまとめました。手引きや本に抵抗がある方でも読めるように意識しております。まずは建設業の許可の概要を把握したい方にオススメです。もし活字より動画の方が好みであれば建設業許可制度につき動画で解説しました!建設業許可制度につき動画で解説しました!及び<初心者向け>動画で建設許可要件につき説明しました!にてご確認下さい・

これから建設業許可を取得したいと思いこのページをご覧いただいていると思います。

許可を取りたい理由は様々でしょうか、多くの方が次のような理由で取得しています。

・元請業者から許可を取ってほしいと言われた。

・500万円以上の工事を受注する予定ができた。

・独立して5年経ったので許可を取得したい

理由は様々ですが、結局自分たちの会社は許可が取れるのか。

この疑問を解決出来るように記事を書きました。

このページでは建設業許可に関してよく分かっていない又は調べ出した初心者向けに必要な情報が確認出来ます。

Contents

建設業許可を取得するまでの流れ

建設業の許可を取得するにあたっては自社が取得すべき適切な建設業許可は何かを把握する必要があります。

次のような流れで適切な許可を把握します。

一つずつ確認しましょう。

①知事許可 or 大臣許可 どちらに該当するのかを判断する

許可を取る全ての事業主が原則、知事許可か大臣許可かどちらかに区分されます。

知事は都道府県知事、大臣は国土交通大臣を表し、許可を与える者を示しています。

全ての建設業者は都道府県知事か国土交通大臣に許可を与えられているということです。

ではどのようにして自社が知事許可、大臣許可のいずれかに該当するのか判断するのでしょうか。

それは建設業法を営む営業所が複数都道府県にあるかどうかで決まります。

もし一つの都道府県にしか建設業法上の営業所がなければ知事許可業者です。

つまり東京都にしか営業所がない建設業者は許可を取得すれば東京都知事許可業者になる、埼玉県にしか営業所がない建設業者が許可を受ければ埼玉県知事許可業者になります。

それに対し複数の都道府県に建設業法を営む営業所がある業者が大臣許可業者です。

例えば東京本店、埼玉支店がある建設業者は許可取得すれば大臣許可業者になります。

大臣許可の申請書の提出先は建設業法上の本店(主たる営業所)がある都道府県を管轄する都市整備局です。

今まで小難しくお話しをしてきたことを簡単な質問に変えます。

Q 事業所は1か所しかなく、支店は存在しませんか?

回答がYESなら、その営業所の住所がある知事許可業者に該当します。

詳しく知りたい方は『建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いは何?』からご確認下さい。

②取得したい業種は何かを決める

次に自社が取得したい、取得すべき業種は何か決めます。

建設業の業種は29種類あり、それぞれ請負う工事に該当する業種を取得しないといけません。請負う工事の業種の許可を受けていないと、500万円以上の工事を請負うことは違法行為に該当します。

なので、自社が今まで施工してきた工事の業種はどれに該当するの、今後請負う工事はどの業種に該当するのか。これを明確化させることがとても重要になってきます。

明確化させる方法は一般的には工事名です。

国土交通省が工事の例示を示しているのでご確認ください。(リンクが切れている場合は 『建設業 工事 例示』で検索してみてください。)

また当ホームページでも業種の判断方法についてはまとめていますので『建設業許可|取得すべき業種の判断方法。主たる工事とは』からご確認下さい。

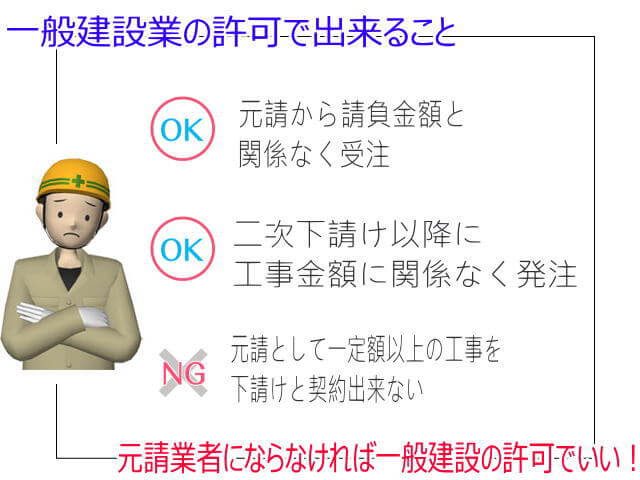

③取得したい業種は『一般』か『特定』のどちらが必要なのか判断する

建設業法上、業種は全部で29業種あると書きました。

この業種には更に区分があります。

その区分が一般と特定です。

区分方法としては自社で元請として大規模な工事を請ける予定がある業種なのか、それとも元請として請ける予定はないのかで決まります。

まず一般から説明します。

一般は500万円以上の建設業許可を請負う場合に必要な許可区分です。

次に特定です。

特定は元請業者として工事を請負い、4,500万円以上を下請け業者に出す場合に必要な許可区分です。

この一般と特定は業種ごとに判断しなくてはいけません。

例えば、電気通信工事業は元請として大きな工事を受注する予定があるなら、特定の電気通信工事業が必要になります。しかし電気工事業は元請として請けても下請けに出すことはないしほとんどが下請で請けるという場合んは一般の電気工事業が必要ということです。

業種ごとに一般か特定のどちらが必要かということにつきご理解いただけましたでしょうか。

つまり元請として工事を請ける予定が全くなければ一般の許可区分を取得すれば良いということになります。

また元請業者には、つまり特定を取得する業者の方が一般建設業者よりも許可基準が厳しくなるので特定を取得したくても、すぐには取得出来ないことも往々にあります。

なお、これから初めて建設業の許可を取得する建設業者のほとんどが知事許可、一般建設業に該当します。

この記事は建設業許可を初めて取得する事業者向けに書いていますので、大臣許可や特定については詳しくは触れません。特定建設業許可に関しては『一般建設業と特定建設業の違い どっちを取れば良い?』にてご確認下さい。

④許可要件を確認する

自社で取得すべき適切な許可を調べたら、建設業の許可を取得出来るかどうかを確認しましょう。

建設業の許可を取るためには6つの条件を全てクリアーすることが必要です。

許可を受けている世の中の建設業者(大手ゼネコンから一人親方まで)は例外なく建設業許可の6つの条件を満たしているため許可を持っています。

この条件のことを法律用語では要件(ようけん)と言います。

6つ全ての要件をクリアー出来れば、許可がとれる可能性が高いとお考え下さい。

では6つの条件を確認しましょう。

説明が簡単な順番から確認しましょう。

①誠実性の要件

許可制度は、せんじ詰めれば国のお墨付きを与えられた事業所になるということです。

施工技術の高さ等も大事ですが、まず何よりも法律を遵守することはもちろん健全な事業所であることが求められます。

請負契約において不正な行為、不誠実な行為(詐欺や脅迫等)をする恐れが明らかな事業所には許可を出せません。つまり背不正又は不誠実な行為をすることが明らかでない限り許可要件に抵触しません。

これが誠実性の要件です。

では誠実性は具体的にどのように判断するのでしょうか。

例えば過去に宅建業や建築士法の規定により過去のに免許等の取消処分を受けたといった他の法令で同等の理由で処分を受けた事実があれば誠実性はないと判断されるようです。

とは言っても、実務上ではこの誠実性要件がクリアー出来ずに許可が取れないことはほぼありません。

もし特に心当たりがなければ、誠実性要件はクリアーできていると考えてよいでしょう。

詳しくは建設業の許可要件の誠実性を具体的に分かりやすくにてご確認下さい。

②欠格性要件

欠格性要件とは分かりやすくいうと、経営陣の中に過去に悪いことをしたものがいないかどうかということです。

悪いこと以外にも経営者としての認知や判断能力が医学的に懸念されている者がいないかどうかもあります。

建設業法上の目的の一つは発注者の保護ですので、工事の発注者が経営者に不安を覚えるような会社に大きな工事を発注することは防がないといけません。

欠格性要件に当てはまる者がいれば許可を与えてはいけないとあり、代表的なもので言えば次のものです。

・過去に建設業の許可を取り消されている会社で役員だった

・反社会的な人間と断定されている

・過去に禁錮以上の刑をうけたことがある

・建設業 、法人税法、刑法などで罰金刑を受けたことがある

許可を受けるのが個人事業主であれば本人及び支配人、法人であれば役員及び支店長の中に上記枠内に該当する人が1人でもいると許可は取得できません。

詳しくはしっかり判別しないと損をする2種類の建設業許可の取消の不利益処分でご確認下さい。

欠格要件については《初心者向け》建設業許可の要件である欠格要件についてにまとめられています。

よく受ける質問

欠格要件の説明をするとよく受ける質問があります。

「交通違反の切符を切られて反則金を支払ったことがあるけど大丈夫?」

これに対する回答ですが基本的に問題ありません。

罰則金とは行政処分として課せられる過料に該当し、刑法上の罰金ではないからです。

ただし同じ交通違反でも信号無視や、駐車停止違反などは罰則金(青キップ)ですが、酒酔い運転や危険運転致死などは刑事処分の罰金(赤キップ)に該当するので注意が必要です。

経験上、多くの方は青キップに該当するので、欠格要件にある罰金刑には該当しないと言えます。

またよ、執行猶予の場合はどうなるかについても確認しましょう。

例えば法人税法違反で懲役系の執行猶予を受けた場合は欠格要件に該当するのでしょうか。

執行猶予でも残念ながら欠格性に該当します。

執行猶予は刑を処せられたと同じ扱いです。執行が猶予されているだけで刑を免れているわけではないからです。

ただし、もちろん執行猶予が終了すれば、その翌日には欠格要件に該当しません。

また欠格要件に書いてる刑の執行を受けることがなくなった日についても解説します。

これは執行猶予を表しているのではありません。仮釈放を表しています。仮出所とも言われていますね。

仮釈放とは受刑者が刑期を終える前に条件つきで刑務所から出所することです。残りの刑期を保護観察を受けながら刑務所の外で過ごします。この残りの刑期を終えた日から5年間は欠格要件に該当しますので注意が必要です。

以上がよく受ける質問でした。

大事なことなのでもう一回いいますが、経営陣の中に一人でも欠格性の条件に抵触する人がいたらダメです。

役員が複数いる法人は全員にしっかり確認しましょう。

③財産的基礎要件

請負契約を履行するために、経営状況が良好であることが求められます。

技術があっても、明らかに資金面で不安があれば許可が与えられないのは想像しやすいのではないでしょうか。

では具体的にはいくらお金があれば要件を満たすのでしょうか。

それは500万円です。

500万円以上保有していることが財産的基礎要件です。

ではそれはどのようして証明するのでしょうか。

2つ方法があります。

それぞれ確認しましょう。

まずは①の直近の決算書の貸借対照表上の純資産額です。

建設業業を始めてから1年以上経過しているのであれば、決算書が作成されています。

一番最近作成した決算書の中に貸借対象表という書類があるので、その右下をご確認下さい。

純資産額(自己資本額)とあるはずです。その合計額が500万円以上あれば要件を満たしたということです。

次に②の銀行の残高証明書です。

銀行の窓口に行き残高証明書を発行し、500万円以上あれば要件を満たせます。

残高証明書を使用する場合の注意点

銀行の残高証明書を使用する場合には有効期限にご注意ください。

有効期限は申請日時点において発行日から1ヶ月以内です。つまり申請日から見て30日以上前の日付時点の残高証明書は無効です。再度証明書を取りなおす必要があります。

書類の作成に時間がかかる場合があるので、残高証明書の発行は申請直前が望ましいといえます。

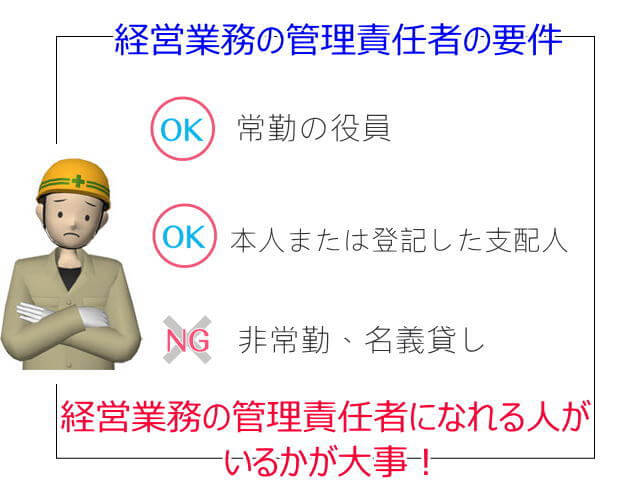

④経営者の要件

事業の健全な運営を担保するためには何年か建設業の経営能力に長けた人が働いていることが望ましいのは言うまでもありません。

よって建設業法上、許可を取得するためには申請する事業者で建設業の経営経験が一定年数以上ある者が取締役等で常勤で働いていることが要件として掲げられています。

この建設業の経営経験が一定年数以上ある者のことを経営業務の管理責任者といいます。略して経管(けいかん)と役所や行政書士は呼んでいます。

原則、経管として認められるために次の2つの条件を満たさなくてはいけません。

それぞれ確認しましょう。

①建設工事を請負う会社の取締役や個人事業主としての経験が5年以上あること

業種に関わらず建設工事を請負う会社の取締役や個人事業主としての経験が必要です。

注意点の一つとして経管の経営期間は請負工事に携わっている期間に限定されます。人工出しの経験は認められません。

この工事を事業主とし請負った経験が5年以上あることを書類で証明します。

必要書類は法人であれば登記簿謄本、個人事業主であれば確定申告書です。

また5年以上の工事の請求書や契約書も必要になります。

②常勤で働いていること

常勤とは、簡単に言うと許可を取る会社で毎日働いているということです。

常勤性の証明としては事業主の名前が確認出来る健康保険証が一般的です。

ほとんどの中小企業が加入している全国健康保険協会協会の水色の保険証であれば、それで証明できます。

個人事業主(一人親方)は社会保険に加入出来ないので、国民健康保険証と確定申告書で他から給与取得がないことで常勤性を証明します。

経管の要件については以上です。

経管は詳しく確認すべきことがたくさんあるので、詳しくはこちらの記事からご確認下さい。

・建設業許可の経営業務の管理責任者とは?通称、経管を徹底解説!

⑤専任技術者の要件

建設業許可を取得するためには業種に対応する技術的な責任者が常勤で働いていることが必要です。

この業種に対応する技術的な責任者のことを専任技術者と言います。略して専技(せんぎ)と呼ばれています。

専技としての条件は次の通りです。

それぞれ確認しましょう

①常勤として働いていること

経管と同じ考え方です。

申請日時点で、許可を受ける会社で毎日働いていなくてはいけません。

同様に保険証と厚生年金に加入していることで常勤性を証明します。

ちなみに専任技術者と経営業務の管理責任者が同一人物でも問題ありません。

ただし経管は取締役等の経営者である必要がありますが、専任技術者は取締役等でなく一般的な労働者でもなれます。

②申請業種の技術的能力を充分に有していること

許可を取得したい業種の技術的能力を有するプロが専任技術者です。

具体的には次のいずれかの条件を満たすことで専任技術者になれます。

一つずつ確認しましょう。

(1)業種に対応する資格者保有者

有資格者とは国家資格や技能検定等の所有者が該当します。

資格により認められる業種が異なります。

どの資格が業種に対応しているかを調べる方法は役所の手引きから確認するか、当事務所のサイト内検索から『○○工事業 専任技術者』と検索すれば解決できます。

[search]

例えば、とび・土工・コンクリート工事業の有資格者はこのようにまとめております。

(2)卒業学歴+一定以上の実務経験

高校や大学の卒業学科により実務経験が短縮されます。(原則実務経験は10年必要)

高校は5年、大学は3年で認められます。

この実務経験が短縮される学科のことを指定学科と呼びます。

もし高校は普通科ではなく工業系を卒業又は大学は理系学部を卒業していれば該当する可能性があります。

指定学科を調べたい方も役所の手引きから確認するか、当事務所のサイト内検索から『○○工事業 専任技術者』と検索すれば解決できます。

例えば、電気通信工事業の指定学科はこのようになっております。

(3)実務経験が10年以上

普通科や文系学部等を卒業している場合は、申請業種に関する実務経験は10年以上必要です。

実務経験を資料で証明する場合には注意して欲しいことがあります

まず単純に資料を揃えることが難しいということです。

もし10年以上の実務経験を証明する場合には10年間分の書類が必要です。

この経験期間が許可会社か無許可かにより異なりますが、原則は期間分の請求書や通帳、請負契約書が原本で必要です。

これらの書類がまず手元に残っているかが1つ目のハードルです。

次に大きなハードルとして実務経験期間中の常勤性があげられます。

実務経験期間として認められる期間は常勤として働いていた期間でなくてはいけません。

アルバイトや日雇い労働者として働いていた期間は実務経験期間として認められない可能性が高いということです。

なぜなら常勤(毎日働いていたとは言い切れない)ではないからです。

つまり実務経験の期間は次のような期間であるといえます。

もし過去に働いていた会社の実務経験期間を使って証明する場合に、過去の会社で厚生年金に加入していなければ当時の常勤性を証明することは簡単ではなくなります。

あの手この手で当時常勤として働いていたことを証明する作業が必要になり、個別的に交渉していくことになるかもしれません。

詳しくは『過去に働いていた会社の実務経験の証明方法|建設業許可』にてご確認下さい。

専技に関しては以上です。

⑥社会保険加入要件

令和2年の建設業法改正により適切な社会保険に加入していないと建設業許可を取得出来なくなりました。

適切な社会保険とは次の3つです。

すごく簡単に言うと、全ての法人は健康保険法上の健康保険と厚生年金保険に加入しなくてはいけません。会社と労働者が折半で支払う保険です。

国民健康保険は土建国保や建設国保であれば認められますが、都道府県管轄の国民健康保険と国民年金では認められません。

ただし個人事業主は健康保険法上の健康保険に原則加入出来ないので、都道府県管轄の国民健康保険でも大丈夫です。

雇用保険に関しては週に20時間以上働く労働者を雇用しているれば加入義務が生じます。

詳しくは次のリンクからご確認下さい。

・『建設業許可の要件化!社会保険の加入は必須|建設業法改正』

・『社会保険への加入が要件化。その証明書類一覧|建設業許可』

まとめ

お疲れ様でした。

初めて建設業許可の制度を調べている人に対してまず大枠を理解してもらうことを重点的に意識しました。

まずは自社が取得すべき許可の区分と業種を判断して、許可の要件を満たせているかを確認しましょう。

また同じ建設業許可を取得すると言っても許可権者(許可を与える知事や大臣)によって必要書類や審査方法は異なります。(許可の基準はどこでも同じですが、確認する手段が違う。)

私は東京に事務所を構えているので、東京都や関東のルールがこのページの基礎となっています。細かいローカルルールがある点につきご理解いただければ幸いです。

もし許可を取れるか判断が難しい場合は一度専門家に相談することが望ましいと言えます。

今この記事に書いたことは動画でもほとんど触れております。もし良ければ内容を確認する、理解を深めるという意味でもご覧いただければ幸いです。

【建設業許可制度のイロハ教えます!】

【建設業許可要件について 徹底解説!】