改正建設業法が令和6年6月に公布され、順次施行されていっておりますが、まだこの記事を書いている時点で施行されていないものがあります。

その施行時期が令和7年12月です。

この記事では令和7年12月に施行されるものをまとめました。

注文者でも受注者でも関係ある、つまり元請業者にも下請業者にも関係あること改正項目なのでご確認ください。

Contents

改正された背景

改正・施行されることを確認する前になぜ建設業法が改正されたのか、その背景を確認しましょう。

背景としては建設業に携わる従事者が減ってきており、このままではインフラの整備の担い手であり地域の存続が危ぶまれ、国がそこに危機感を覚えているからです。

もちろん人口減少といったマクロな目線で人数が減ってきていることもありますが、そんな中でも従事者を確保しなければならないのとすれば、どうすればいいでしょうか。

国は働く人処遇を改善することが重要だと判断しました。

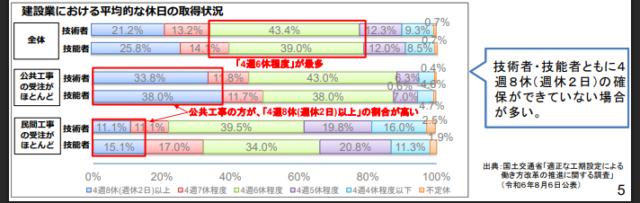

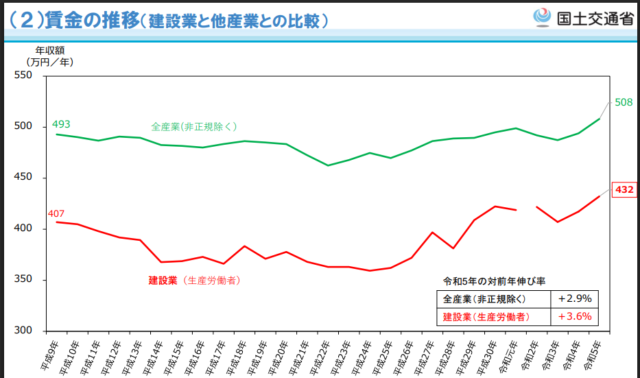

建設業は他の産業よりも給料が低くて、休みも少ない産業です。

それでは若い技能者も入職しないよねってことで、お給料と休みを確保出来るような仕組みを反映させようという動きになります。

~改正建設業法について ~改正建設業法による価格転嫁・ICT活用・技術者専任合理化を中心に~ 国土交通省より引用~

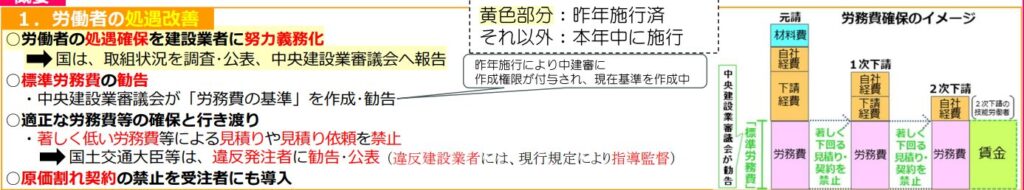

とはいえお給料の元となる原資を国から補助しようという話ではなく、今まで曖昧だった労務費の基準を明確化してその労務費を必要な原価として利益として確保することを事業者間で義務付けるようにして解決を図ります。

この考えには立場的に物が言えない取引の上下関係があります。立場が弱い場合には利益を圧縮してでも今後の取引を継続しようとしてしまいますよね。

また昨今は材料費も高騰しております。この材料費の価格転嫁が行われていないと、結局割を食うのは立場が弱い事業者です。

利益を削るとなると一番最初に削る利益は労務費ですよね。

つまり今回の改正は本来支払うべき程度の労務費を削ってまで利益を圧縮する契約を禁止し、資材高騰等の外部的な環境により金額に変更があったら契約を見直せるような取り組みを主眼としているといえます。

背景につきご理解いただけましたでしょうか。

令和7年12月に施行される建設業法の内容は?

すでに令和6年に施行されているものもありますが、令和7年12月から施行されるものは次の3つです。

それぞれ確認しましょう。

①不当に低い請負代金の禁止

今までも不当に低い請負代金の禁止という条文(第19条の3)はありました。

しかしこれは工事の注文者、つまり工事をオーダーする側への禁止規定でした。自分が有利な立場を利用して請負金額を低く契約を迫るようなことをしてはいけませんってことですね。

今までの規定は工事を受注する事業者への禁止事項ではなかったということです。

今回はその既存の19条3の第2項に次のように付け加えられました。青文字だけ読んでください。

2 建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施行するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

受注する側の下請業者に対しても通常必要と認められる原価に満たない金額で契約してはダメだと書いていることが確認できます。

ではこの通常必要と認められる原価とは何でしょうか。

次のように定義されています。

「通常必要と認められる原価」とは、当該工事の施行地域において当該工事を施行するために一般的に必要と認められる価格(直接工事費、共通仮設費及び現場管理費よりなる間接工事費、一般管理費(利潤相当額は含まない。)の合計額)をいいます。

具体的には、下請負人の実行予算や下請負人による再下請先、資材業者等との取引状況、さらには当該地域の施行区域における同種工事の請負代金額の実例等により判断することとなります。下請け業者はこれらを斟酌した上で請負代金を見積必要があります。

簡単に言えば、下請け業者が納得していても原価割れ契約は禁止になったということです。

この具体的な労務費の基準に関しては中央建設業審議会が現在作成中です。

もし仮に既に原価割れ契約を締結していても、資機材価格の高騰や労務費の上昇があれば契約変更を打診しましょう。

②著しく短い工期の禁止

今までも不当に低い請負代金の禁止という規定はありました。

しかしこれも①と同様で工事の注文者、つまり工事をオーダーする側への禁止規定でした。

今回はその既存の条文の第2項に次のように付け加えられました。

2 建設業者は、その請け負う建設工事を施行するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

建設業の従事者が少ない理由の一つに休みが少ないことがあげられていました。

これも契約上の立場が弱いとどうしても注文者の要望に応えようとしてしまいますよね。そうすると長時間労働、休日出勤に繋がり休みが取れないと繋がるため禁止となりました。

では適切な工期とは?ということですが、これも①で説明した国交省内にある諮問機関である中央建設業審議会が工期の基準を作成しています。

工期に関しては今回の法改正前から中央建設業審議会にて作成していたので、現時点での工期はこちらから確認できます。

これらをベースに作成すれば工期のダンピングにはなりません。

また当然36協定の上限の範囲内で工期が完了することも求められます。

現実的な課題はありますが、発注者とも無理な工期で契約を締結しないことが重要です。

また下請け業者の責任ではなく天災地変等で工期変更が必要な場合には再度契約を締結することも必要になり、再締結後の工期も著しく短くなることは認めれられません。

工期に関しては後々にトラブルとならないように契約書には次のことを記載しましょう。

注文者及び発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施行するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。

③建設工事の見積書の作成の厳格化

建設業法第20条が改正されます。

今までは

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

見積もりを行うように努力しなさいとあります。

それが12月からは次のように改正されます。

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施行を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「材料費等」という。)その他当該建設工事の施行のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書(以下この条において「材料費等記載見積書」という。)を作成するよう努めなければならない。

つまり見積書を作成する努力義務が課せられ、見積書内には国土交通省令で定めるものを記載することが必要となります。

加えて改正後の二項では次のことが確認できます。

2 前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施行するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。

今回説明した①と関係してくることが分かりますよね。

つまり見積書を作成して内訳を明示することで中央建設業審議会が作成した基準(労務費、材料費及びに工期)を下回っていないかを確認出来るようにするということです。

その他の重要改正ポイントを箇条書きでまとめます。

・下請業者に工事を注文する場合には、下請業者が作成した材料費等見積書の内容を考慮すして請負金額を決めること ・材料費等記載見積書を交付した建設業者に対し、通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回る金額に変更を求めてはいけない ・工事を受注する業者は材料費等見積書の作成依頼があったら作成する義務がある ・発注者(施主)が通常必要と認められる材料費等の額を下回るように変更を求め、その条件で契約を締結した場合には許可権者から発注者が必要な勧告を受けることがある。その勧告に従わない場合には、その旨を公表または報告や資料の提出を求められることがある。 |

以上が3つの改正ポイントでした。

建設Gメンが増えてきている

今回の法改正では建設作業員の待遇を良くて入職者を増やそう!ということが主なテーマとしてありました。

給料が増えない理由は労務費に当てるべき利益を圧縮している(せざるを得ない)契約の関係性だから、それじゃ処遇って改善しないよねってことを問題意識として持ち、適切な労務費や工期の基準を国交省の諮問機関である中央建設業審議会が作成して守るべき基準として示そうという試みです。

中央建設業審議会の検討状況はこちらで確認が可能です。

この俗に建設Gメンと呼ばれる国交省の調査官は今回の法改正が令和6年6月に改正されたものと関係し、公布から3ヶ月後に施行されたものと関係します。

具体的には第40条の4です。

(国土交通大臣による調査等)

第四十条の四 国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況その他の国土交通省令で定める事項につき、必要な調査を行い、その結果を公表するものとする。

2 国土交通大臣は、中央建設業審議会に対し、第三十四条第二項に規定する基準の作成に資するよう、前項の調査の結果を報告するものとする。この場合において、国土交通大臣は、中央建設業審議会の求めがあつたときは、その内容について説明をしなければならない。

この第三十四条第二項というものが以下の通り。赤文字だけ見てください。

2 中央建設業審議会は、第二十七条の二十三第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、建設工事の標準請負契約約款、建設工事の工期及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。

つまり中央建設業審議会が作成する労務費や工期の基準を作成するのに役立たせるため国土交通大臣により調査が行われるようになったということです。

令和7年12月までに完成させるために令和6年9月~令和7年は特に調査が多かったのです。(私も何件か同行しました)

もし調査が入ってもそれは貴社が悪いことしているから調査をしているのではなく、皆様の労務費や工期の算定方法を調査したいという側面でもありました。もちろん調査の結果、下請に対して原価が割れるような契約を迫るようなことをしていれば指摘されるかもしれませんが、少なくとも大きな心配は無用であることがほとんどではないでしょうか。

まとめ

令和6年6月に改正された建設業法が公布されました。

改正事項は既に施行されているものもあれば、まだ施行されていないものもあります。今回説明したコンテンツは令和7年12月から施行されるものです。

材料費等記載見積書に記載する項目は国土交通省令で定めます。これを定めるために中央建設業審議会に必要なデータを渡せるように調査が行われているという関係性です。

つまり皆様のコンプライアンスにおかれましては、この公表された基準に沿って材料費等内訳見積書を作成して、その他のガイドラインに併せて請負金額を定めていくことが重要だということになります。

もし応じないと是正勧告や事業者名を公表されるといったデメリットが生じていまいますのでご注意ください。

ちなみ元請業者に言っても態度が変わらないと思われる事業者様にはこのようなものもあります。匿名でも可能ですので必要に応じてお問い合わせください。

お疲れでした。