建設業法の許可要件である常勤役員等の一つにロ該当があります。

このロ該当は役員が一人では建設業許可の経営者の要件を満たせない場合の規定です。簡単に言えば役員一人ではなく、直下で役員を補佐する従業員とチームを組み複数人体制で許可要件を満たす方法になります。

この制度の詳細については別記事にてまとめていますのでご確認ください。

ロ該当の特徴としては登記簿等の公的な書類ではなく社内資料で実績を証明することです。つまり社内文書の内容次第で実績を認めるかが決まるので、施工前に実績として認められる規程などを整備する必要が必然的に生じます。

今後一人の役員で許可を維持し続けることが懸念であれば、ロ該当ではどういった準備が必要で、許可を維持するためには何をすべきなのか等把握しておかなければなりません。

そこで、この記事ではロ該当の証明時における注意点及び基礎知識につきまとめました。

お役立てください。

Contents

建設業法 ロ該当 財務管理、労務管理、業務運営 の基礎知識

証明方法の前に基礎知識を確認しましょう

建設業法施行規則にロ該当は次のように書かれています。

ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有る者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

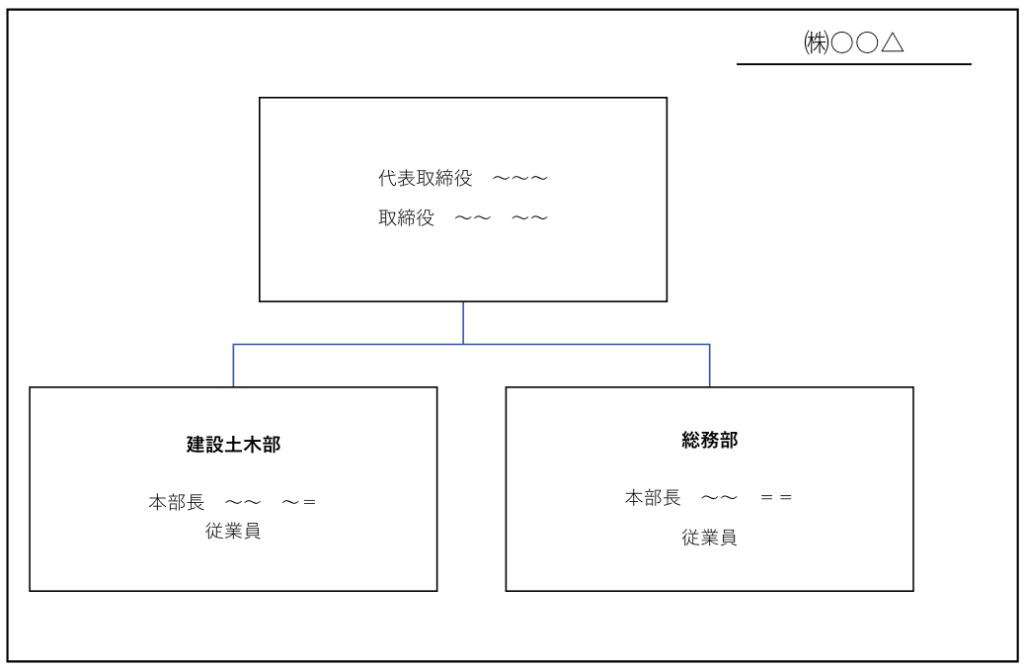

条文からはロ該当には2種類あって、一定年数以上の経験を有する常勤役員等1人と常勤役員等を直接に補佐する者を置くと書かれています。直接に補佐するとは役員直下の立場で、従業員の立場でいえば部長や本部長がイメージとして近いでしょう。

直接に補佐する者は申請する会社(自社)で建設業の財務管理、労務管理、業務運営の経験が5年以上有することが必要です。

これらの経験を有することを社内資料で証明します。

一般的には組織図、業務分掌規程、人事発令書が証明資料です。

以上が基礎知識になります。

建設業 ロ該当 財務管理、労務管理、業務運営 注意点

基礎知識を踏まえてロ該当を申請する際の注意点は次の3つです。

それぞれ確認しましょう。

①経験を積んだ職位に制限はないが、5年以上の在籍が必須

財務管理、労務管理、業務運営の経験は申請会社で5年以上の経験を有することが必要です。その経験を有するものが役員の直下で直接補佐する形がロ該当になります。

つまり仮に建設業部門があれば、指揮命令的な観点から建設業事業部の部長が取締役の直下にいるということです。つまり経験者を部門のトップに配置しなければならないと言えます。

しかし5年の経験を積んだ際の職位は責任者やトップである必要はなく新入社員や平社員でも対象です。

ただし申請会社(自社)における建設業の財務管理、労務管理、業務運営の経験に限定されるため、申請会社(の担当部門)に5年以上在籍していることが必須条件です。

ちなみにこれら3つの業務経験はそれぞれの経験期間が重複して認められるため、全ての業務経験があれば1名の配置でも認められます。

②許可権者である自治体が求める資料の確認

証明資料は社内資料ですが、申請する自治体(許可権者)によって提出する書類や量が異なります。

一番注意を払うことは、経験の証明資料として実際に履行したことが分かる資料まで求めるかどうかです。

例えば規程と在籍部門、在籍期間が分かればそれ以上は資料を求めない許可権者もあります。

それに加えて稟議書や議事録等から今回直接に補佐する者が実際に業務に取り組んだことが分かる資料を求める自治体もあります。であれば稟議書や議事録等を用意して申請に備えなければならないですよね。

どういったものであれば認められる余地があるかなどを事前に相談しておくだけでも、ロ該当の申請はスムーズに進みます。

絶対的な正解がなく最終的には許可権者が判断する余地があるので、証明資料として求められるもの、認められ得るものは事前に確認しておきましょう。

③定義を規程に書き別途資料を用意する

規程は社内で作成するものなので、社内で内容が分かれば問題ありません。しかし、ロ該当は規程を提出して審査を受けます。よって許可権者に認められるように記載することが望ましいです。

なので自社の財務管理、労務管理、業務運営とは何かを明記しておくことが審査をスムーズにさせると個人的には思っています。

例えば関東地方整備局の個別認定ではそれぞれ次のように記載されています。

○「財務管理の業務経験」

・建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験をいう。○「労務管理の業務経験」

・社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいう。○「業務運営の業務経験」

・会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいう。

これらをベースにした文言は建設業部門等の業務分掌規程から確認できるようにすることが望ましいでしょう。

許可権者が今回例に出した関東地方整備局ではない事業者でも「関東の大臣許可の審査では上記のようになっている。」と言えば審査の後押しとなるはずです。

それと並行して稟議書や議事録等の実際に業務を担当したことが分かる資料も用意しておきましょう。必要かどうかは許可権者次第ですが、別途用意しておくことに不都合はありません。

財務管理 労務管理 業務運営の具体例

用意しておくべき稟議書や議事録等の具体例をまとめました。

財務管理の具体例

・下請け業者への支払通知書の担当者に名前を書く

・建設工事の資金繰りの試算表の作成担当者に名前を書く

労務管理の具体例

・労働安全衛生法関連の書類の名前から確認ができる

・社会保険の定時決定、労働保険の年度更新の実績をとりまとめた議事録

業務運営の具体例

・建設部門の年度の売上目標やKPIの設定等の議事録

・建設業部門の事務ガイドラインやリスクマネジメントの立案と実行に従事したことが分かる資料

まとめ

ロ該当の証明時における注意点及び基礎知識につきまとめました。

ロ該当の直接に補佐する者の経験は履歴事項全部証明書等の公文書ではなく社内文書で証明します。

この記事では規程で証明することが望ましいと書いていますが、もし社内規程を作成していない場合でも稟議書や議事録等が5年分用意出来れば申請できる可能性はあります。これに関してはどうすれば認められるというのは許可権者ごとに個別具体的な判断であるため、ここでは書くことは出来ません。この記事内で言及した具体例にある書類があれば私なら申請するという点でお示ししました。

また規程や稟議書の整備が仮に不十分でも、補足資料を組み合わせれば申請し認められるケースもあります。仮に一旦許可権者に出してダメだと言われても、諦めずに書類を集められれば認められることもあります。

ここらへんは行政書士に依頼するのであれば能力次第だというのが個人的な意見です。

ご参考までに。実際の申請準備で不安があれば専門家に相談してください

お疲れ様でした。